【講義紹介】遊技機の液晶演出ってどうやって作られていくの?

お久しぶりです。いちるです。

皆さんパチンコ・スロット・スマスロ楽しんでますか?

私は元気に養分稼働でパチンコ楽しんでます!

(ジャーナル更新しろって)

ということで、第二回講師ジャーナル始めていきます!

突然ですが、皆さんはパチンコ・スロットの演出で好きなものはありますか?

大当りに期待できる激熱演出、作品に沿ったファン向けの演出などいろいろありますね。

私も歌でぶん殴るあの作品が大好きなので、新機種が出るたびにこういった演出面を毎回楽しみにしております。

そんな遊技機の液晶演出、完成するまでには結構な時間がかかるんです。

ということで今回は遊技機の液晶演出ができるまでのお話をしていこうと思います!

まず液晶演出がどのような工程を経ているかですが、

「演出企画」 「素材制作」 「コンポジット」 「オーサリング」

と、おおよそ4つの工程を経て作られています。

オーサリングは”何かを作る”工程ではないですが、大事な関わりがあるのでご紹介します。

そもそも知らない人からすると「四つの工程でそんなに時間かかるの?」と思うでしょう。

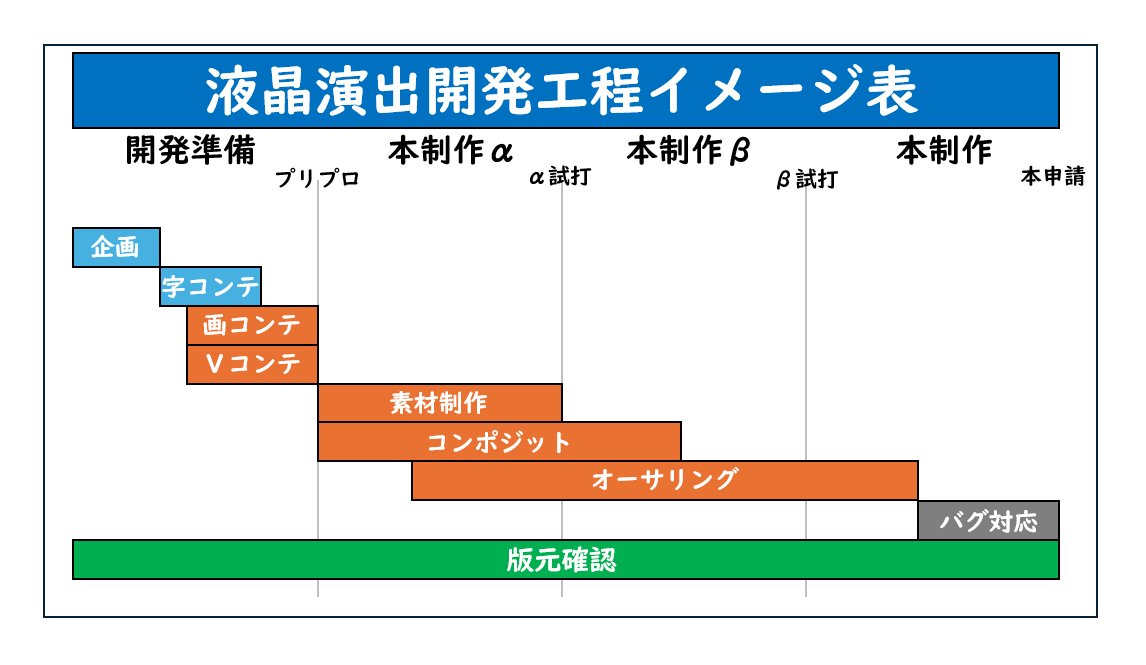

少しでもイメージしやすいよう、図を用意しました。

見て取れるように、遊技機開発の期間の半分近くがこの液晶演出開発の工程になっています。

皆さんも覚えがある通り、昨今の遊技機は液晶演出のクオリティが非常に高くなっています。

加えて規制の緩和で演出に割ける容量が増えたこともあり、年々とにかく時間のかかる工程になっています。

他にも大変な理由はありますが、一旦工程ごとの説明に移ります。

まず最初に「演出企画」

ここでは、演出の方向性や使う素材を決める 作業を行います。

最近の遊技機は版権(IP)とのタイアップ機種が多くなっています。

この工程で一つ一つの演出内容を、

どのキャラを使った演出にするか

どのセリフを使うか

作中のエフェクトを再現した演出にするか

といった具合に決めていくことになります。

ここでほぼ演出の方向性を決める という事は…

この先の素材制作やコンポジットで行う作業の内容もある程度決まるという事。要の工程ですね。

その後、素材制作とコンポジット用に演出仕様書という設計図を作ります。

この仕様書には、

パチンコなら「タイムチャート」

スロットには「トリガー」

というものが記載されています。

パチンコ・スロットに詳しい方なら察したかもしれませんが、

パチンコは「変動尺に合わせて作る」

スロットは「遊技者の操作に合わせて作る」

という指示内容を伝えるためのものです。

パチンコは変動尺が決まっているため、決まった尺で演出を作ることが要求されるためです。

一方スロットでは尺の決まりはありません。が、

遊技者がレバーをたたく瞬間、ストップボタンを離す瞬間などは決まっていません。

気合を入れて叩く人もいればあっさり叩く人も、ねじる人もいればスライド打ちする人も…

という事で、それぞれの操作に対応した作りが必要になるので、それらをしっかり伝えるための仕様書が必要というわけです。

ちなみに、この後実際に演出を作る人はここの企画の人に「言われた通りに作る」だけなことが多いです。

なので演出そのものを考えたい人は「演出企画」を目指すことをオススメします。

次に「素材制作」の工程です。

基本的には、IPごとのアニメの撮影データから素材を持ってきて演出を作ることが多いです。

(撮影データについてはまた別の機会に…)

しかし最近の演出、特に気合の入っている機種に関しては新規作画や3Dモデルなどの素材を作ることも増えてきています。

他にも保留領域(UI)やロゴデザインなど。

そういった映像を作るための素材を作るのがこの工程です。

所謂デザイナーという業種ですね。

最近の遊技機演出に対するユーザーの声で、

「なんでわざわざ3Dモデルにすんの?」

「3Dモデルが好きじゃない」

「3Dとか手抜きだろ」これは何言ってるかわかんない

といったキャラの3Dモデルに対するものをいくつか見かけました。

クオリティや作品との相性はともかく、「なぜ3Dモデルにするのか」については理由があります。

理由の一つに「予算が確保できているから」があります。

これはなんとなく理解できるかと思います。

モデリングは作画に比べ、かなりコストのかかる開発工程になります。

それだけじゃただ金をかけているだけですが、他にあえて3Dで作ることのメリットがあります。

それは「シリーズ機種を開発する際にコストを抑えられる」というものです。

世紀末なバトル作品を想像してください。

何度もシリーズ機種が導入されていますが、割と前からキャラたちが3Dモデルになっていました。

ではなぜ3Dモデルだとその後の開発でコストを抑えられるのか。

初期費用ではモデリングのコストが作画コストを大きく上回っていますが、

シリーズで機種の開発をする際に、既存のモデルを流用し今度は作画よりコストを抑えることができます。

つまり、3Dモデルでの素材制作は単にクオリティを求めるだけでなく、

先の開発に焦点を宛てた選択でもあるという事です。

正直理由としてはもっと大人の事情があることが多いですが…

ちなみに、3Dモデルを使った映像開発はデータが結構重くて大変です。

まぁデータの重い軽いは置いといて、ここで作られた素材は次の工程であるコンポジットにて使用されることになります。

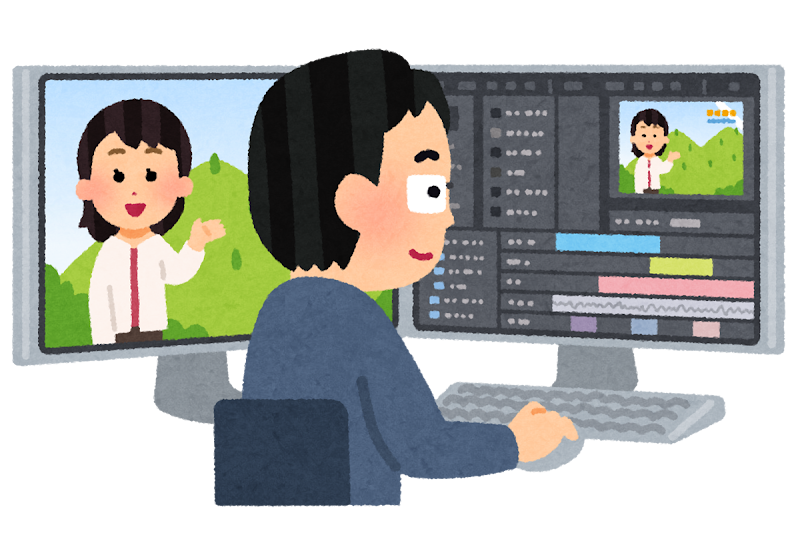

ということで三つ目の工程「コンポジット」です。

ここがG&Eの映像講義にてメインの内容になっている業種になります。

先の演出企画の説明で言った「言われた通りに作る」仕事です。

私自身、この業務で開発に携わっていました。

この工程では「After Effects」を使用した映像開発が主な業務になります。

自分が作った(形にした)演出を実機で見たい!というクリエイター志向の人はこの業務がオススメです。

正直、映像開発で大事なことはいっぱいありますが、あえて例を挙げると

遊技者の視点に立つこと です!

皆さんも演出面での不満、身に覚えがあるのではないでしょうか。

他の開発業務に比べて、遊技者つまりユーザーが目で見て台の評価しやすい部分です。

クオリティや演出の煽り方、当落の間の調整など気を遣うべきところが多いです。

作業に夢中になると「気が付いたらエフェクト盛りすぎちゃった」なんてことも…

しかもこの映像を作る段階では音がありません!

そのため仕様書の情報と自身の想像力を元に組み立てていかなければならず、

どんな場面で使われるのか

どれだけ熱い演出なのか

そういった遊技者の視点に立って作ることができる人が、この業務において力を発揮しやすいです。

もし興味がある人は、自分の好きな機種・演出、何でもいいのでとにかく知識をつけること!

沢山知識が身につく=制作時の引き出しが増えることになるので、

たくさん打つもしくは動画を見て知識の引き出しを増やすことを意識することから始めましょう!

そして最後の工程「オーサリング」についてです。

前工程のコンポジットでできたデータを、プログラマーに渡す&プログラミングするための構成にデータ整理する工程です。

地味に聞こえますが、実は難易度と重要度が高いものになっています。

遊技機の知識はなくてもできる業務ですが、代わりにAEの知識とスキル、効率的な作業を求められます。

少しでもミスがあると実装できないうえ、大量のデータを扱うためスピードが必要という理由です。

この工程を経て、液晶演出の開発工程は終わり、次のプログラミングとデバッグの最終工程へと移ります。

さわりだけの話ですが、液晶演出ができるまでの流れとしてはこんな感じです。

最後にまとめると、

演出を考え、伝える業務

演出のパーツを作る業務

演出を組み立てる業務

最後の仕上げをする業務

この四工程で出来上がっていきます。

液晶演出開発に興味があるあなたは、この工程のどれに当てはまりますか?

ちなみに先ほど話をぶった切った”大変な理由”の一つですが、

「版元様との確認作業」が難航する理由の一つになることが多々あります。

液晶演出は特に版元様の許可を確認しつつ作業することが必要です。

なぜか。簡単です。

解釈違いの演出を絶対に許さないからです。

例えば仮想世界が舞台になっている人気作品ですが、主人公はカッコいい必殺技を持っています。

パチンコでもかなり信頼度の高いものになっており、ファンからの支持も高い印象です。

しかしこれが良く外れる演出だったらどうなるでしょう。

作品ファンなら

「こんな弱くねぇよ」「雑な扱いすんな」

こういう意見が出ると思います。

そしてこれが作品を知らないユーザーだと、遊技機視点のみの検索結果(この技弱い など)を残す=作品の悪評につながります。

こういった作品への悪影響が予想される要素は基本的に許可をいただけません。

信頼度に限らず、「このキャラはこんなことしない」「こんなこと言わない」などの表現も却下を出すことが多いです。

もちろん開発者側も作品を理解するために原作を履修したりしていますが、それでも行き届かないことがあります。

そういった際に素材制作・コンポジットなどの工程ごとに、しっかりと版元様に確認していただき許可を得たうえで作る・修正する必要があります。

版元様は絶対に怒らせてはいけないんです。

絶対に怒らせてはいけません。

「何を当たり前なことを」なんて声が聞こえた気がしますね。

実はこれ「最初は許可が出てたのにダメになった」「ちゃんと確認されてなかった」

なんていう事もちらほらあるんです。

そうするとどうなるか

映像を「素材から」作りなおすなんていう事にも…ヒェッ

こういう事が容易に起きうるのが遊技機開発なので、許可取りなどの連携は特に注意が必要なわけです。

逆に許可さえいただければ、その範囲で開発者が作りたい演出を作れるというわけです。

…ということは今稼働している台たちは版元様が許可してくださったものという事になります。

まぁ…いろいろ思うことはあるかもしれませんが、そういう事です。

ということで話が長くなってしまいましたが、今回は以上になります。

次回はコンポジット業務について詳しくお話ししようと思います!

それではまた!

遊技機の液晶演出に、ご興味ある方は体験講座をはじめとしたオープンキャンパスへどうぞ!