【講義紹介】演出プランニング-前編-

※この記事では、パチンコ・パチスロの演出制作業務について知ることができます。

ようやく肌寒くなってきましたね。

去年も今年もなんですけど、夏長かったですよねー。

しかも厳しさも増してますよね。

それならそれで秋も長いかと思いきや、なんなら短縮されてますよね?

バランスおかしくないです?

そんな純増高いわ滞在も長いわインターバル短いわなんて仕様じゃ適合しないってば。

ちなみに私が一番好きな季節は、絶賛短縮中の秋です。

どうもみなさんお久しぶりです。

長らく更新が滞っておりましたが、プランニング講師バシタカです。

実は、今年は昨年と違ってメーカー新入社員の方々も多く通学しておりまして。

それに伴う業務と合わせて年度スタートからそりゃもうてんやわんやでした。

サガットどころじゃなかったですよ全く。。。

ちなみに一期目の生徒たちは、続々と巣立っていってます!

採用の獲得はメーカーだけで現在全8社。

まだ更に増えそうです。

もちろん複数名採用いただいたメーカーも複数あり、私の目的である「各メーカーに有望な人材を送り込む」は着々と進行しております。

このまま全メーカー制覇したいと思います!

ところで面白いのが、各生徒の志望メーカー。

入学時点の志望は、当然と言えば当然なのですが、直近の市場シェアに影響されますね。

どこが人気でどこが不人気でーとかは流石に書けませんが、去年と今年で人気の勢力図が全然違います。

学校で様々なことを学んでいくうちに、入学当時から志望がガラッと変わるので、最終的には直近の市場シェアよりもそれぞれの特徴、強みを理解して、自分に合った企業へチャレンジしていきます。

そこはシンプルで良いのですが、結構困るのが職種の方です。

開発者と言っても、当校でターゲットとなっている職種は商品企画からプログラマーや演出デザイナーまで幅広くあるのですが、企業によって職種名と業務内容の組み合わせが本当にバラバラです。

特に企画系。

企画は全部やるよー!的なところもあれば、メイン系を含まなかったり、逆にメイン系だけでサブを含まなかったりとかするんですよ。

※メイン系:出玉/リール サブ系:演出全般

更に、開発会社だとそもそも開発業務の受託範囲が企業によって異なりますからね。

求人職種的には企画なんですが、その会社で言うところの「企画」なので、遊技機開発業務全体で考えた時の「企画」と乖離していたりすることがよくあります。

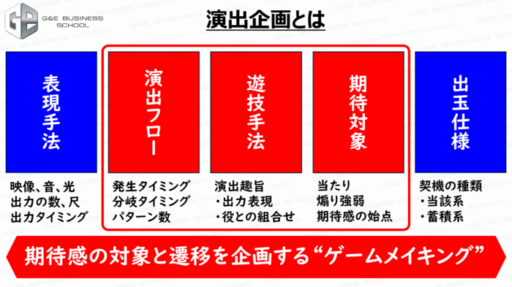

そんな中でも、とりわけ一番ややこしいのが、「演出企画」です。

ちなみに皆さんは、演出企画と聞いてどんな仕事を思い浮かべますか?

A:演出表現を企画する

B:演出構成を企画する

C:演出のゲーム性(ルール/バランス)を企画する

演出と言えば映像と言う印象になりやすく、似たようなもので「映像企画」と言う言葉もあるので更にややこしいです。

実際Aの役割は、多くを映像面が占めます。

演出企画と言う名前の求人でも企業によってAだったりBだったりまちまちなんです。

全く違う役割なんですけどね。

多くの生徒が業務内容重視ですので、希望する場合はどう言う業務内容なのかを企業ごとに詳細にヒアリングしてから決めないと、と言うわけですね。

そうは言っても、学校としては共通言語として何かしら定義が必要なので、Aを除外し、上記BとCの2つをG&Eでは「演出企画」と呼びプランニング業務の中に定義しています。

こんな感じ。

Aに関してはこの図で言うと一番左。

プランナーはディレクションで関わるイメージですね。

と言うことで今回のジャーナルは、講義紹介。

演出プランニングの講義を一部ご紹介させていただきます。

前述の通りの定義で、演出の構成及びゲーム性の考え方を教えています。

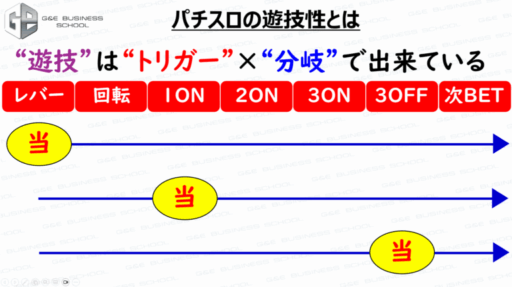

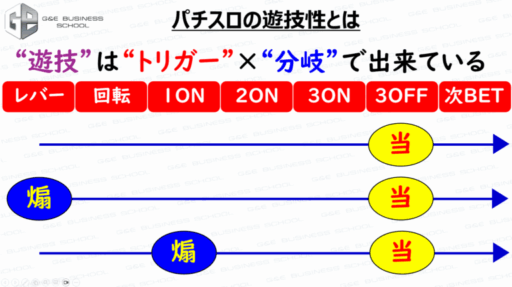

演出と言うのは、突き詰めると出玉設計に非常によく似ています。

とある演出の期待度を上げれば、他の演出の期待度が下がりますし、出現頻度を上げれば、上げた分だけ期待度が下がります。

期待度も高くして発生頻度も高くして、つまり占有率を上げていけば、当たり前のように他の演出が死ぬので当然〇〇待ちみたいになります。

(高期待&高占有率。いわゆる先バレと言うのは、この状況にあたります。)

強チェリーに出玉振りすぎてチャンス目死んだ、だったり

上位に振りすぎて下位無理ゲー、みたいな事象によく似ていますよね。

なんせ元の原資は何かしらの「当たり」であり、この「当たり」は限られたものですから、考え方は同じなのです。

「当たり」への期待をレバーONに振りすぎたら、その後の期待感が大きく減っちゃいますよね。

逆に最後まで分からないようにしすぎたら、途中で盛り上がらないからそれはそれで暇ですよね。

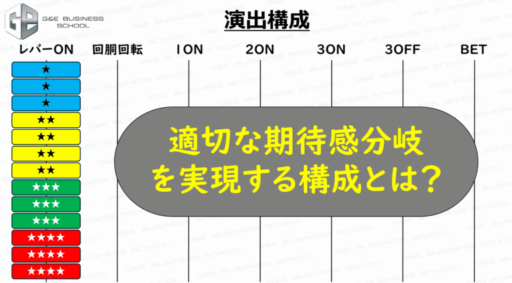

強い演出が「いくつ」あって、「どのタイミング」で、「どれくらい」発生するのか。

弱い演出も同様です。

そんな演出の考え方について学んでもらったら、すぐ実践してもらいます。

何事もやってみるのが早い。

例えば!

有名アニメ版権のスマスロAT機をこれから作るぞ!

となったとして~!

・・・って言う流れで行きたいところなんですが、まぁ焦らずに。

何事も基本が大事です。

私の演出プランニング講義では、2フェーズに分けて実践していただきます。

まずは基本中の基本。

期待対象と演出の関連性が分かりやすいノーマルタイプの演出から学んでもらいます。

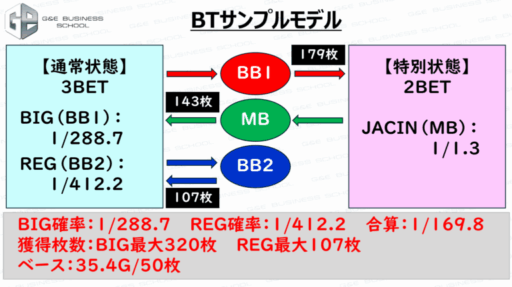

まずは、バシタカがモデルとなるパチスロを一機種用意します。

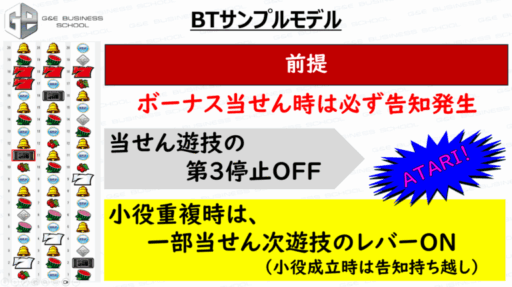

このフェーズは去年も今年も、完全告知BT機です。

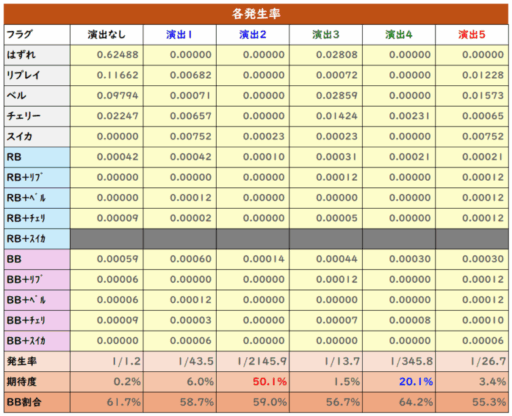

こんな感じ。

え?ふざけてはいませんよ!

生徒がイメージしやすいように適度な既視感重視です!

チェリー付近にボーナス図柄がない5ライン機なので、半日もあれば出来ます。

世界一作るのが簡単なパチスロかもしれません。

大まかなゲーム性としては、演出ありの某3停告知GOGOピエロみたいなものを想像してもらって、告知発生までを演出でどう煽る?と言ったテーマに挑んでいただきます。

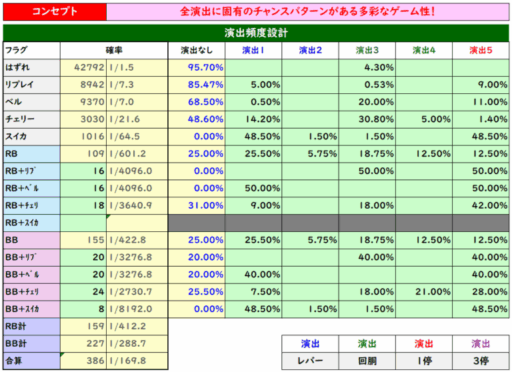

で、演出を作るところからではなく、いきなり頻度設計(振り分け)をしてもらいます。

こんな感じのシートをご用意。

薄緑色のセルが、生徒が数値をいじって良いセルですね。

ルールは以下の通りです。

①ボーナスの内訳(小役重複のバランス)は自由に決めてOK

②演出は5つ使い、それぞれ発生トリガーは自由に決めてOK

③発生=ボーナス確定となる演出を作らないこと

④5つそれぞれ固有の趣旨を設け、存在意義を説明できるようにしておくこと

決められた枠の中ではありますが、ボーナスフラグの重複バランスは自由ですし、

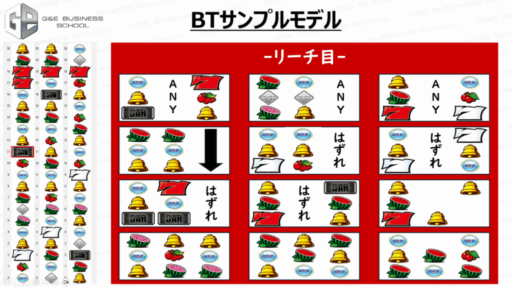

リーチ目も一応用意してはありますが、ボーナスの時にどれくらい出目で分かるのか、なんていう部分も自由にイメージしてもらってOK。

演出の発生トリガーも自由ですから、前半に寄せても後半に寄せてもOK

これだけ自由なんですからやりたい放題ですよね!

ところがこれがねー、面白いようにみんな全然できないんですよ。

やるなって言ってんのに③を作っちゃったり、④が全然説明できなかったりします。

BBとRBと言う「原初の期待対象」を持っているだけのただのノーマルタイプの演出を5つ用意することすらおぼつかない状態では、到底アニメ版権AT機の演出なんて組めません。

演出をナメるなよ?

ここで学んでもらうのは、「実現したいゲーム性から逆算して演出構成を導く」と言うメソッドです。

何事も目的不在では上手くいきません。

演出は目的を叶えるための手段の一つですから、まずはあなたの目的を決めてくださいね、と言うことです。

そして、それを数値で表現してみなさい、と。

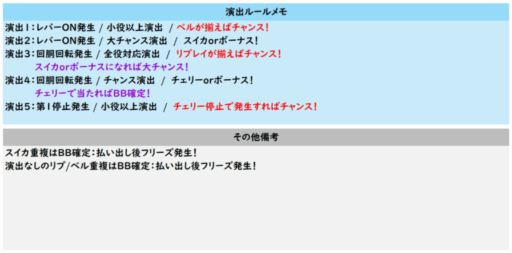

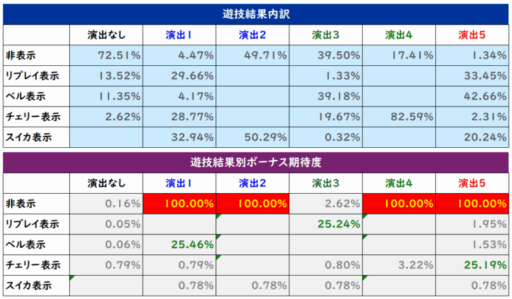

例えば、こういう感じですね。

この設計が「どうなっているか」はシート内で監視しながら設計できるようにしています。

こんな感じで。

やりたいことがどのくらいの精度で実現出来ているのかを確認しながら設計していく、と言うことですね。

この実践の結果、それぞれの演出の中、つまりその先の分岐が頭に浮かんでくるようになればゴール。

「この時点ではリプベルにも振ってるんですが、1停で〇〇が起きたらスイカorボーナスにしようと思ってます!」

「早く分岐先の詳細パターンにも振りたいです!」

とか言えるようになれば、演出企画として1段階目合格ですね。

見込みありです。

あとはここで想定した使い方ができるように、各演出のフローを作ってもらって〆

実際の業務では、

①必要な演出(要素)をリスト化

②①を元にフロー作成

③②で用意した構成に対して頻度設計

と言った流れで進めるのですが、そもそも①はどこから出てくるかと言う話で。

つまり、実際のプランナーの思考は真逆であって、まず初めに「実現したいゲーム性」が頭の中にあるはずなわけです。

それを言葉だけで「目的のゲーム性を決めてから演出リスト作ってね」と言ってもこれがなかなか。

皆ポカーンとなってしまいます。

だから、ゴール地点となる頻度設計を先に実践してもらうことで、目的のゲーム性を意識するようにしてもらっています。

これが出来るようになったら、ようやく次に進めます。

さて!

と言うことで前編の今回はここまで。

次回後編はいよいよ「スマスロAT機編」

複雑さの次元が違う中で、生徒たちはどう頭を悩ませながら演出を練っていくのか。

どうぞ次回もご期待ください!

続きはこちら

■プロフィール

プランニング講師バシタカ

パチスロのエンタメとしての可能性を妄信する元開発者

この業界の将来のためになるか否かが全ての行動指針

パチスロ商品企画職として実務経験13年(うちメーカー11年)

・ディレクターとして企画/指揮したプロジェクト(パチスロ機種)は8機種

・マネジメントを含めて、関わった機種は計22機種

詳しくはこちら